- Fragen & Antworten

- Mein Konto

- Newsletter

- Kontakt

- Redaktion: +49 2203 3584 0

- Abo-Service: +49 40 23670 300

- Mein Konto

- Logout

Neues Verfahren: Aus Rotschlamm wird grüner Stahl

Bei der Produktion von Aluminium fallen jährlich rund 180 Millionen Tonnen giftigen Rotschlamms an. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung zeigen nun, wie sich aus dem Abfall der Werkstoffproduktion auf relativ einfache Weise CO2-armer Stahl erzeugen lässt. Und das könnte sich auch ökonomisch lohnen.

Die Nachfrage nach Stahl und Aluminium wird Prognosen zufolge bis 2050 um bis zu 60 Prozent steigen. Die konventionelle Produktion dieser Metalle belastet die Umwelt jedoch erheblich. So stammen acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus der Stahlindustrie. Sie gilt damit als eine der größten Emittenten des Treibhausgases.

Bei der Aluminiumproduktion wiederum fallen jährlich etwa 180 Millionen Tonnen Rotschlamm an, der stark ätzend ist und Spuren von Schwermetallen wie etwa Chrom enthält. Dieser Abfall wird unter anderem in Australien, Brasilien und China bestenfalls in gigantischen Deponien aufwendig getrocknet und entsorgt. Bei starkem Regen wird der Rotschlamm oft aus der Deponie gespült und bei Trockenheit als Staub vom Wind in der Umwelt verbreitet. Zudem greift der stark alkalische Abfall die Betonwände der Deponien an, sodass auslaufender Schlamm bereits mehrmals Umweltkatastrophen auslöste, so etwa in China 2012 oder in Ungarn 2010.

Mit Rotschlamm: Stahlindustrie kann CO2-Bilanz erheblich verbessern

Mit einem neuen Prozess will ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung (MPIE) das Abfallproblem der Aluminiumproduktion lösen und gleichzeitig die CO2-Bilanz der Stahlindustrie verbessern. Die Wissenschaftler schmelzen dafür den Rotschlamm in einem Lichtbogenofen. Dabei reduzieren sie das darin im Schlamm enthaltene Eisenoxid mit einem Plasma, das zu zehn Prozent aus Wasserstoff besteht, zu Eisen. Diese „Plasmareduktion“ dauert gerade einmal zehn Minuten. Das flüssige Eisen trennt sich von den flüssigen Oxiden und lässt sich anschließend einfach abscheiden. Am Ende des Prozesses ist das Eisen dem MPIE zufolge so rein, dass es sich direkt zu Stahl weiterverarbeiten lässt.

Die zurückbleibenden Metalloxide sind nicht mehr ätzend und erstarren beim Abkühlen zu einem glasartigen Materiall. Dieses lässt sich etwa in der Bauindustrie als Füllmaterial einsetzen. Andere Forschungsgruppen haben aus Rotschlamm in einem ähnlichen Ansatz mit Koks Eisen erzeugt, wobei stark verunreinigtes Eisen und große Mengen CO2 entstehen. Mit „grünem“, aus erneuerbaren Energien erzeugtem Wasserstoff als Reduktionsmittel werden diese Treibhausgasemissionen vermieden. „Wenn man aus den vier Milliarden Tonnen Rotschlamm, die bei der weltweiten Aluminiumproduktion bislang angefallen sind, mit grünem Wasserstoff Eisen erzeugen würde, könnte die Stahlindustrie fast 1,5 Milliarden Tonnen CO2 einsparen“, sagt Isnaldi Souza Filho, Forschungsgruppenleiter am MPIE.

Wirtschaftliches Verfahren mit Erneuerbaren

Auch die Schwermetalle im Rotschlamm lassen sich mit dem Verfahren quasi entschärfen. „Chrom haben wir nach der Reduktion im Eisen nachgewiesen“, erklärt Matic Jovičevič-Klug, der als Wissenschaftler am MPIE maßgeblich an der Arbeit beteiligt war. „Auch andere Schwer- und Edelmetalle gehen wahrscheinlich ins Eisen oder einen separaten Bereich über. Das werden wir in weiteren Studien untersuchen. Wertvolle Metalle könnte man dann abtrennen und weiterverwenden.“ Schwermetalle, die in den Metalloxiden zurückbleiben, seien dann darin fest gebunden und könnten nicht mehr mit Wasser ausgeschwemmt werden.

Eisen mit Wasserstoff direkt aus Rotschlamm zu erzeugen, nützt aber nicht nur der Umwelt doppelt. Der Prozess lohnt sich auch ökonomisch, wie das Forschungsteam in einer Kostenanalyse nachgewiesen hat. Mit Wasserstoff und einem Strommix für den Lichtbogenofen aus nur teilweise regenerativen Quellen lohne sich das Verfahren bereits, wenn der Rotschlamm 50 Prozent Eisenoxid enthielte. Berücksichtige man zudem die Kosten für die Entsorgung des Rotschlamms, reichten darin lediglich 35 Prozent Eisenoxid, um den Prozess wirtschaftlich zu machen. Mit grünem Wasserstoff und Strom sei bei den heutigen Kosten – den Aufwand für die Deponierung des Rotschlamms eingerechnet – ein Anteil von 30 bis 40 Prozent Eisenoxid nötig, damit das entstehende Eisen am Markt konkurrenzfähig ist. „Das sind vorsichtige Abschätzungen, weil die Kosten für die Entsorgung des Rotschlamms wahrscheinlich eher niedrig berechnet sind“, so Souza Filho.

Ein weiter Vorteil aus Sicht der Praxis: Lichtbogenöfen sind in der Metallindustrie – auch in Aluminiumhütten – weit verbreitet. In vielen Fällen, betont das MPIE, müsste die Branche also nur wenig investieren, um nachhaltiger zu werden. „Uns war es wichtig, in unserer Studie auch die ökonomischen Aspekte zu berücksichtigen“, sagt Institutsdirektor Dierk Raabe. „Jetzt kommt es auf die Industrie an, ob sie die Plasmareduktion von Rotschlamm zu Eisen auch einsetzt.“

Foto: gabriel12/Shutterstock.com

Beitrag teilen

- Weitere Artikel

Das könnte Sie auch interessieren

- Erzeugung

- Torsten Paßmann

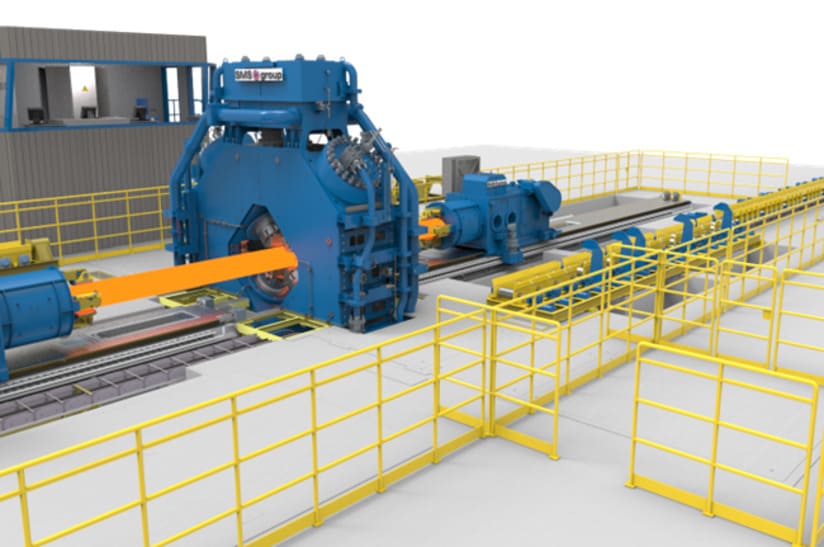

Jindal Steel and Power modernisiert Grobblech-Walzwerk

- Erzeugung

- Torsten Paßmann

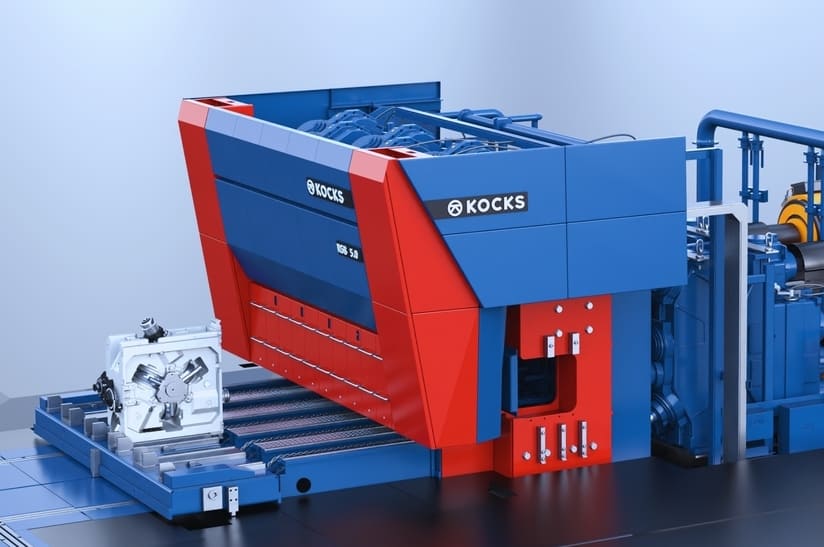

Lianxin bestellt Kocks RSB 370++/4 für neue SBQ-Linie

- Erzeugung

- Torsten Paßmann

Neuer Winderhitzer für SAIL-Stahlwerk Rourkela beauftragt

- Erzeugung

- Torsten Paßmann

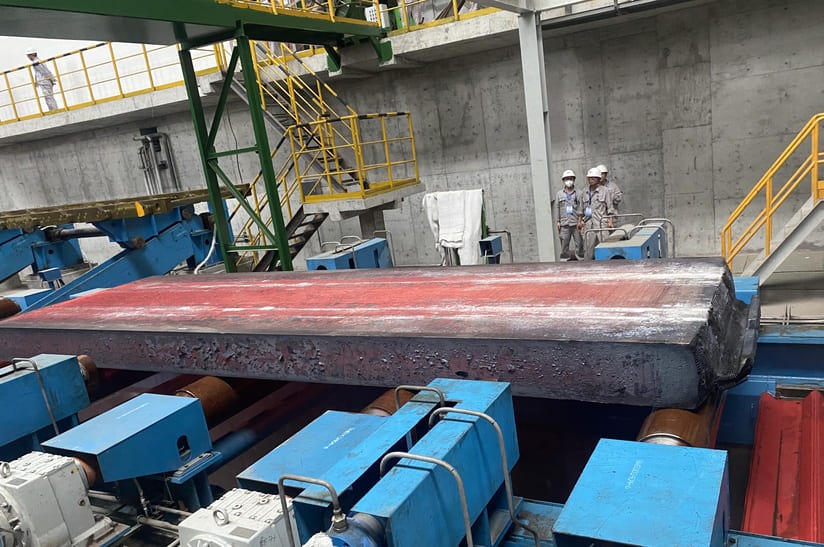

Neue Anlage für Ultra-Dickbrammen bei HBIS Wuyang gestartet

- Erzeugung

- Jürgen

Weg zu mehr Eigenfertigung

- Technologie

- Jürgen

Strategisch geschickt positioniert

Jetzt Fachabo starten

Erhalten Sie exklusiven Zugriff auf alle Fachartikel, Whitepaper und Analysen.

- Maenken Kommunikation GmbH

- Von-der-Wetten Str. 25

- 51149 Köln

- +492203/3584-0

- info@maenken.com

- +492203/3584-0

- info@maenken.com

Kontakt in die Redaktionen

- stahl + eisen

- Tel.: +49 2203 3584 120

-

E-Mail: stahlundeisen(at)

maenken.com

- stahlmarkt

- Tel.: +49 2203 3584 120

- E-Mail: stahlmarkt(at)maenken.com

- MPT International

- Tel.: +49 2203 3584 120

- E-Mail: mpt-international(at)maenken.com

Abo- und Bücherservice

- Ohl Connect GmbH & Co. KG

- Tel.: +49 40 23670 300

-

E-Mail: stahlundeisen(at)

maenken.com

Newsletter

- Unser Newsletter liefert aktuelle Brancheninfos und einen wöchentlichen Kalender zu Messen, Konferenzen und Weiterbildungen.

- Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten

- Copyright 2025 Maenken Kommunikation GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Wir versenden mit

- Impressum

- Datenschutz

- AGB

- Cookies