- Fragen & Antworten

- Mein Konto

- Newsletter

- Kontakt

- Redaktion: +49 2203 3584 0

- Abo-Service: +49 40 23670 300

- Mein Konto

- Logout

- Alle Fachbeiträge. Alle Insights. Ein Klick.

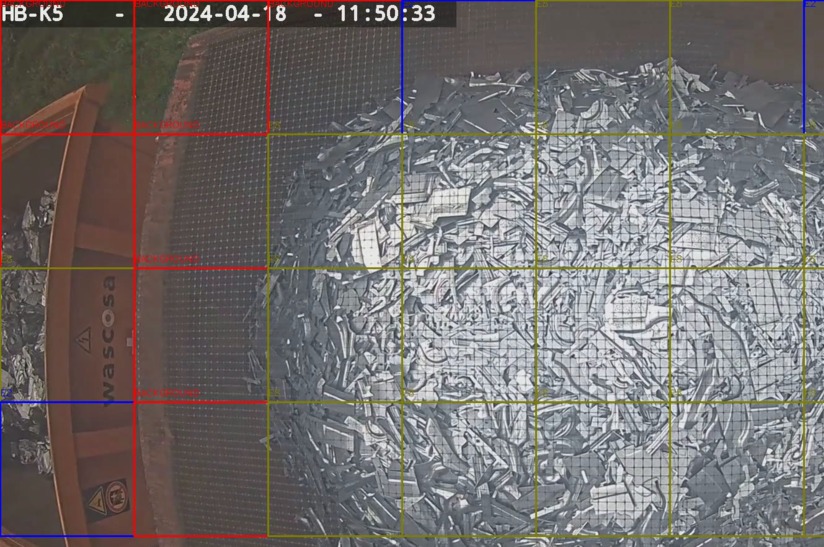

Forschungsprojekt: Hochwertige Produkte aus Schlacke

Das gerade gestartete Forschungsprojekt „NuKoS“ hat zum Ziel, mithilfe von Kohlendioxid aus Prozessgasen Schlacken zu höherwertigen Produkten für die Bau-, Kunststoff-, Zement- und Papierindustrie aufzubereiten. Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird im Rahmen der Fördermaßname „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Die Stahl- und Zementindustrie zählt zu den größten Emittenten von CO2 und erzeugt jährlich in Deutschland rund 14 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacken. Das Projekt „NuKoS“ entwickelt Lösungen, um diese beiden Herausforderungen anzugehen: Einerseits entwickelt das Projektteam Prozesse, um CO2 aus Prozessgasen etwa der Stahl- und Eisenindustrie oder der Zementindustrie stofflich zu nutzen. So soll es gelingen, die Rohstoffproduktivität für Produkte in unterschiedlichen Branchen zu erhöhen und gleichzeitig CO2 zu minimieren.

Zudem kommen insbesondere Schlacken zum Einsatz, die derzeit noch überwiegend deponiert werden. Dadurch können Deponiekapazitäten verringert und natürliche Ressourcen geschont werden. Aufgrund des hohen Gehalts an freiem CaO können einige Stahlwerksschlacken konventionelle Zementbinder in Baustoffen sowie fossilen Kalkstein ersetzen und CO2 dauerhaft binden.

Hochwertige Produkte aus schmelzflüssiger Phase

Das Projektkonsortium – bestehend aus acht Partnern aus Forschung und Industrie – verfolgt insbesondere folgende drei Prozesse: Bei einer Methode sollen aus Stahlwerksschlacken (SWS) zementfreie Baustoffe wie Dämm- und Baumaterialien hergestellt werden. Hierzu wollen die Forscher die schmelzflüssige Phase von LD-Schlacken nutzen, um neue, hochwertige Produkte zu erzeugen. Durch Einblasen von CO2 sollen die SWS so aufgeschäumt werden, dass ein poriges Material mit geringer Rohdichte entsteht – ähnlich einem Bimsstein. Solch ein Material wäre beispielsweise als Akustikwerkstoff oder als Wärmedämmstoff einsetzbar. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit der SWS ist es sogar gegenüber konventionellen Materialien besser für diesen Zweck geeignet. „Wir starten mit Versuchen im Labormaßstab, wollen aber im Projekt einen 5 t-Maßstab erreichen“, erklärt David Algermissen, der Projektkoordinator vom FEhS – Institut für Baustoff-Forschung.

Herstellung aus Schlacken allein „einzigartig in Deutschland“

In einem weiteren Prozess kommt erstarrte, frische, feinkörnige Schlacke zum Einsatz. Die bisher deponierten Feinfraktionen werden zunächst durch mechanische Aufbereitung wie Mahlung, Sortierung und Klassierung auf die notwendige Kornverteilung gebracht. In einem zweiten Schritt können dann durch Carbonatisierung mittels verdichtetem Kohlendioxid neue hochwertige Grundstoffe für die Bauindustrie hergestellt werden – beispielsweise zementfreie, CO2-emissionsarme Fertigbauteile sowie Schüttdämmungen auf Basis von SWS. In einem dritten Prozess wollen die Projektpartner neue Prozesse entwickeln, um Calciumcarbonat aus Schlacken für die Weiterverarbeitung in beispielweise der Papierindustrie bereitzustellen. Dafür kommen die erstarrten und für den Verkehrswegebau technisch ungeeigneten Schlacken zum Einsatz, die derzeit aufgrund minderwertiger physikalischer Eigenschaften nicht weiter stofflich verwertet werden. Weltweit werden derzeit etwa 75 Millionen Tonnen Calciumcarbonat jährlich verbraucht, wofür fast ausschließlich natürlicher Kalkstein abgebaut wird.

Die großtechnische Herstellung solcher höherwertigen Produkte aus Schlacken allein mithilfe von CO2 ist nach Angaben des Konsortiums bisher einzigartig in Deutschland. Die Extraktion von Calcium und die Fällung von Calciumcarbonat soll dabei nur mit CO2 durchgeführt werden. „Das Projekt hat ein großes Potenzial, die Rohstoffbasis der deutschen Wirtschaft zu verbreitern und die ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft auszubauen. Eine große Herausforderung besteht in der stark variierenden Qualität und Quantität der Schlacke. Auch die Konditionierung der schmelzflüssigen SWS durch das Einblasen von CO2 ist aufwendig und bisher unerprobt“, sagt Michael Prokein. Das Projektkonsortium wird alle neu erzeugten Produkte auch durch ökobilanzielle Methoden analysieren, testen und ganzheitlich bewerten. Das Projekt bietet somit gute Voraussetzungen, um die neu zu entwickelnden Prozesse bezüglich der Zirkularität auf andere Grundstoffe und Baustoffe zu übertragen.

Quelle: Fraunhofer UMSICHT, Foto: Shutterstock

Beitrag teilen

Jetzt Fachabo starten

Erhalten Sie exklusiven Zugriff auf alle Fachartikel, Whitepaper und Analysen.

- Wissen, Trends & Analysen aus der Branche

Das könnte Sie auch interessieren

- Technologie

- Jürgen

Strategisch geschickt positioniert

- Technologie

- Jürgen

ETE modernisiert Schmelzbetrieb für Cronidur 30-Produktion

- Technologie

- Jürgen

Schneller Projektfortschritt

- Technologie

- Jürgen

Gemeinsam zu CO2-neutralem Stahl

- Technologie

- Redaktion

Wie KI Stahlprozesse optimiert und die Transformation unterstützt

- Technologie

- Torsten Paßmann